セミナーや周囲の声に感化されて「よし、やってみよう!」と始めた販促施策。

最初は気合も入っていたのに、気づけば忙しくなってストップ、そのまま数ヶ月放置…。なんてこと、ありませんか?

そして、「やってみたけど、結局これといった効果が無かった!」

忙しい外構業者様、気合だけでは活動は続きません。「仕組み」がなければ、活動を継続させるのは難しいものです。

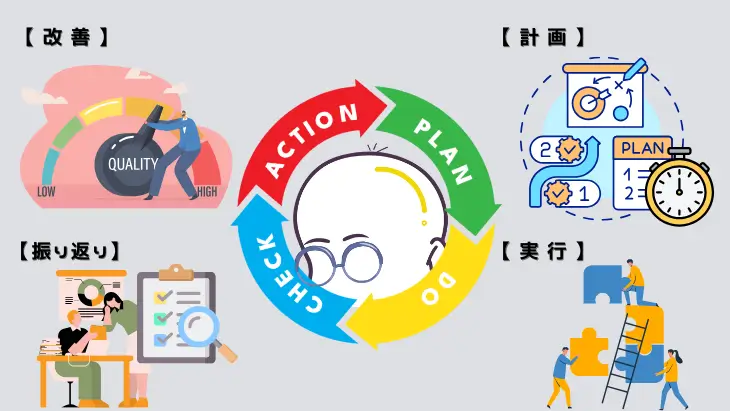

その“やりっぱなし&放置ループ”から抜ける方法。それが、PDCAサイクルという考え方。

計画(Plan)して→実行(Do)して→振り返り(Check)して→改善(Action)する。

これを繰り返すことで、「なんとなく続ける」から「成果につなげる」へと進化できます。

実は私自身も、EX建材メーカー時代にPDCAを叩き込まれた人間であり、これまで数百社の外構業者様の忙しさを見てきた人間でもあります。

『販促施策もPDCAのようなフレームワークも実践できてなんぼ!』

外構業者さんが現場で無理なく実践できるリアルなPDCAの回し方を、具体例とともにご紹介させていただきます。

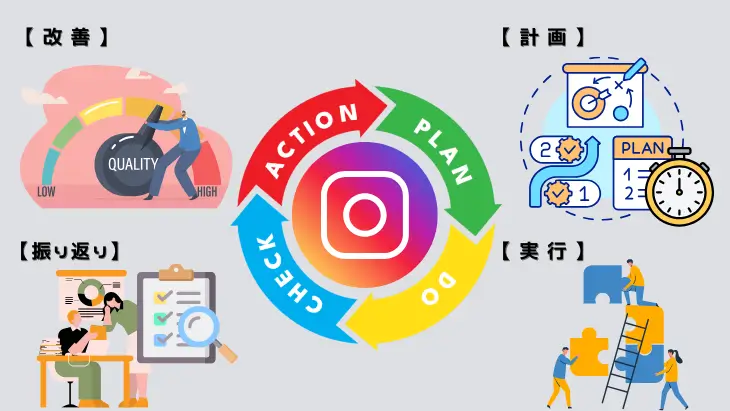

PDCAとは?外構業にも効く「考え方の型」

PDCAは、1950年代に米国で生産管理や品質改善のための手法として誕生しました。現在では、セールスやマーケティングをはじめ、さまざまな分野で広く活用されています。

Plan(計画)⇒Do(実行)⇒Check(評価)⇒Action(改善)

この一連のサイクルを繰り返すことで、対象の品質を継続的に改善・向上させていくための手法です。

行き当たりばったりじゃなく、動いて→振り返って→もっと良くする。そんなサイクルを回すための「型」です。

| ステップ | ポイント |

|---|---|

| P(Plan)計画 | 目標設定と具体的な行動計画を立てる。ゴール・手段・担当を明確に。 |

| D(Do)実行 | 計画に沿って実行。成果物や数値を記録しておくと次の評価がラクに。 |

| C(Check)評価 | 結果を分析し、計画と比較。できたこと・できなかったことを見直す。 |

| A(Act)改善 | 良かった点・改善点を次に反映。やることを変える・やめる判断もここで。 |

このサイクルを「ぐるぐる回す」だけで、行き当たりばったりだった販促が、ちゃんと成果に変わっていきます。

なぜPDCAが外構業に必要なのか?

「PDCAって、大企業の話でしょ?」と思うかもしれません。

でも実は、忙しい外構業のような業態こそ、活動の効果を測ることやヌケモレのチェックが大切です。効果の低い施策に労力を費やしたり、逆に効果の見込める施策を途中で投げ出してしまってはもったいないからです。

以下はPDCAが欠落している典型的なパターンです

| 典型パターン | 抜けているステップ | 解決策のヒント |

|---|---|---|

| とりあえず始めたSNS → 放置 | Plan | 目的・ルールを無理の無い範囲で明文化。 |

| セミナーに行ったけど「やらなきゃ」で止まる | Do | 役割分担とリマインド。“まず1回やってみる”が大事 |

| 折込を続けてるけど効果ががわからない | Check | 反応・数値・お客様への聞き取りを軽く記録してみる |

| 同じ内容のイベントで集客が減っている | Act | 簡単でOK!「次どうする?」の一言を定期的にチームで共有 |

もし下記のような事に心当たりがあれば、「考える型」に沿って活動していく事で、効果的な施策を実施できるようになっていきます。

PDCAのサイクルを回せば、やりっぱなし・成果が見えないといった“現場あるある”から脱却できます。まずは小さく、完璧じゃなくていいので、「とりあえず1ヶ月回してみる」くらいから始めてみると良いでしょう。

Instagram施策でのPDCA実践例

具体例を見ていきましょう。

販促施策として外構業と相性の良いSNSである、Instagramの運用をされている外構業者様も多いと思います。でも、「始めたけど続かない」、「頑張ってる割りに効果がイマイチわからない」といった状態になってはいないでしょうか?

Instagramのようにコンセプト設計や継続が大切になる販促施策では、特にPDCAが活躍してくれます。

Plan(計画)

まず、そもそもの大前提として、なぜするか(why)といった目的を明確にすることが大切です。ここをきちんとしておかないと、。何をするか(What)を間違えてしまうからです。

問い合わせを増やすことが目的なら、顧客になりそうもないフォロワーを増やす施策などは必要ありませんし、投稿頻度を増やすよりInstagramからの遷移先である、ホームページの充実の方が優先事項になるかもしれないからです。

自社の環境にあわせて、優先順位の高い課題の解決のための施策を掲げると良いでしょう。

あわせて読みたい

当たり前が武器になる!SWOT分析で見つける外構業者の勝ちパターン

SWOT分析とは、企業の「強み・弱み」「機会・脅威」を整理し、最適な戦略を導く王道フレームワークです。自社の“当たり前”に眠る強みを発掘し、現場で実行できる戦略とアクションプランへと落とし込む方法をご紹介します。

なぜするか(why)が明確になったら、何をするか(What)を出来るだけ具体的に、どのくらい(How many)、誰が(Who)まで落とし込めると良いでしょう。

| 要素 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| Why(目的) | なぜInstagramをやるのか?何のため? | 「施工事例を見てもらい、相談につなげたい」 「人柄やこだわりを伝え、信頼感を高めたい」 |

| What(内容) | どんな投稿をするのか?テーマ・方向性 | 「現場ビフォーアフター」「工事風景」「お客様の声」 |

| How many(頻度・量) | どれくらいの頻度で、どんな投稿をするか | 週1投稿/週3ストーリー/月1リール |

| Who(担当) | 誰が、何を担当するか | 撮影:現場スタッフA 投稿:営業スタッフB チェック:社長が週1確認 |

どのくらい(How many)が明確になると、次のDO以降のプロセスを管理しやすくなります。計画段階では忙しい業務を加味せず、対象の施策に対して完璧なものを作りがちです。

計画は絵に描いた餅になってしまっては仕方がありません。完璧だけどできない計画より、継続して少しづつでも効果のある計画の方が良いわけですから、『できるレベル』で計画を考える事を忘れないようにしてください。

また、誰が(Who)が明確になると、責任の所在が明確になります。ここでも、各担当者が責任にコミットできる程度の負荷にすることは大切です。さらに、権限と責任があいまいだと中途半端な活動になりがちです。

社長が計画と管理を詳しいスタッフに一任している会社さんも見かけますが、最終的な効果は経営に影響するはずですので、全社的に納得感の強い活動計画になるよう意識すると良いでしょう。

Do(実行)

実行段階では決めた内容に沿って、実際に行動をしていきます。

このとき大事なのは、「目標に対する進捗を定期的に確認すること」です。進捗を把握しておくことで、修正が容易になりますし、目標への意識を保つことができます。

Instagram運用の例で行くと、「週3回ストーリーズを投稿すると目標に上げたのに、全く出来ていない」というような状態の場合、進捗との差異の原因を考える事で修正ができます。投稿ネタが少ないならテーマを変えるといったように、適宜やりやすいように活動を修正する事で、「続かない」を避けることができます。

しかしながら「目標への意識≒気合」は持続しづらいもの。「無理なく続けられる形」にしておくことも行動を継続させるためには大切です。

たとえばひとつの投稿に時間がかかりすぎてしまう状況がつづくと、それがストレスになって「やらなくなる」原因になります。ツールや小技などをうまく活用し、忙しい本来の業務をこなしながらでも続けられるよう仕組み化していく事を考えましょう。

積極的に「楽をする」ことを考えて活動を継続させることで、やがてスキルも向上し「効果が出ない」を避けることができるようになっていくと思います。

あわせて読みたい

施工事例投稿に【Canva】外構業者が知っておくSNSのひと手間テク

SNS投稿の効果を最大化!外構・エクステリア業者様にCanvaを使った投稿テクニックをご紹介。誰でも簡単にデザイン力を活かしたブランディングが可能になります!

Check(評価)

Checkは、計画と実行の結果を比べて、うまくいったこと・うまくいかなかったことを整理するステップです。

振り返りを難しく考える必要はありません。「やってみてどうだったか?」を客観的に見るだけでOKです。Plan(計画)の所でも書きましたが、計画段階では完璧なプランを作りがちです。これは未来を楽観視する人間の脳のクセも影響していると言われています。

ただでさえ忙しい外構業者様ですから、最初のうちは計画通りに進んでいなくて当たりまえです。

やりっぱなしで継続しない原因のひとつは、掲げた高い目標に対して出来てない現実を直視するのを避けたくなり、あきらめてしまうことにあります。できていないなら出来るように計画を変更していけばよいわけですから、結果を客観的に見るという事を重要視してください。

記録やフィードバックを残しておくと、次の計画が立てやすくなります。

Instagram運用の例で行くと、各担当の労務負荷や投稿の反応、集客へどれだけつながったかなどが指標になろうかと思います。運用経験により指標は変わるかと思いますが、「投稿の量を確保」→「継続運用の仕組み化」→「集客につながる投稿精度の向上」の順でチェックしていくと良いと思います

「集客につながる投稿精度の向上」に関してはテクニック的な部分のノウハウが必要な部分になろうかとは思いますが、instagramの投稿に対する反応を見ることができるプロフェッショナルダッシュボード(インサイト)などのデータを活用したり、社内の感覚やお客様からの反響なども評価材料にすると良いでしょう。

ただし、最初の段階ではあまり難しく考えすぎず、「これ、なんか良かったよね」「このやり方、イマイチだったかも」というような社内での結果の共有と今後の活動への前向きなコミュニケーションができれば、Checkは十分かと思います。

Action(改善)

Actionでは、Checkで見えてきたことをもとに、次のサイクルの内容を“調整”するステップです。

「改善」と言うと大げさに聞こえるかもしれませんが、やることはシンプルです。

よかったことは続ける(Keep)、うまくいかなかったら少し変える・やめる(Problem)、次に試したいことの優先順位を決める(Try)、この3つさえできれば十分です。

PDCAは完璧を目指すものではなく、「ぐるぐる回して、だんだん良くしていくもの」。完璧に改善しようと構えすぎると、かえって次のPlanが立てづらくなってしまうので、“軽やかに”がポイントです。

Instagram運用の例で行くと、投稿テーマの再設定や投稿頻度、1投稿あたりの画材などのクオリティなどが調整の対象になろうかと思います。Checkをもとに、次の投稿の内容や運用方法に反映していきましょう。

“ちょっと変える”の繰り返しが、やがて「自社なりの勝ちパターン」につながっていきます。

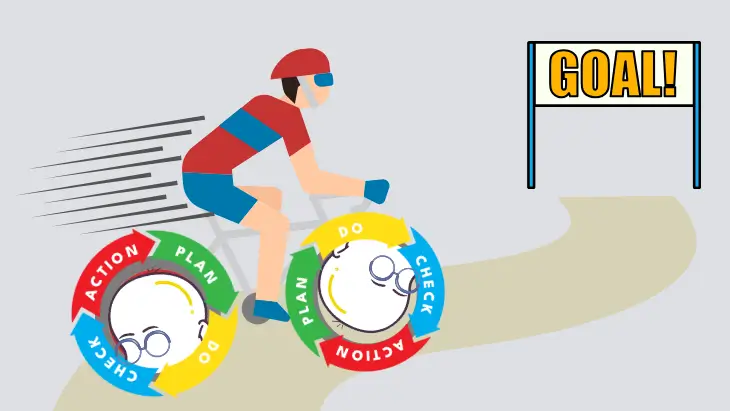

PDCAを“続けられる仕組み”にするには?

この一連の、計画(Plan)して→実行(Do)して→振り返り(Check)して→改善(Action)するサイクルを、「小さくぐるぐる回す」ことで、“やりっぱなし&放置ループ”から抜けだし、「なんとなく続ける」から「成果につなげる」へと進化できるようになっていきます。

PDCAは、1回だけで終わるものではありません。成果につなげるためには、「どうやって回し続けるか」が何より大切。続けるための仕組みを整えることで、自然と成果につながっていきます。

そのためにはPDCAが「無理なく回る設計」をすることがとても大切になってきます。

| 工夫の視点 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 小さく始める | 毎週1回、5分だけの振り返りや月末の一言確認でもOK | 完璧を目指さず「軽く・短く・続けられる」形に |

| ② 負担を分ける | 業務の中で「誰が・どこまで」を分担してPDCAを回す | ひとりで抱えず、チームで支え合う仕組みづくり |

| ③ 習慣化+共有 | 月1の共有タイムや成果の見える化でPDCAをチームの文化に | ポジティブに共有することで“やらされ感”を減らす |

忙しい外構業者様です。ちょっとした工夫を積み重ねて、PDCAを継続させ「仕組み化」し、活動を成果につなげるようにして下さい。

PDCAに困ったら

PDCAは「考える力」と「続ける力」の両方が試される仕組みです。

でも、いざ自分たちで取り組むとなると「何をどう改善すれば?」「そもそも何が課題か分からない…」と感じる方も多いようです。

自分たちの強みや課題は、意外と“自分たちでは気づきにくい”ものです。

そんなときは、外からの視点=第三者の目を取り入れてみることもご検討ください。

客観的な視点が加わるだけで、PDCAがぐっと回しやすくなるケースは多いです。

飯塚企画では、建材メーカー時代に数百社の外構業者様と接してきた経験をもとに、

強みの整理・販促の設計・継続の仕組みづくりまで一緒に考えるサポートを行っています。

「やりっぱなし」から卒業し、ちゃんと成果につながる販促に変えたいという方は、

お気軽に飯塚企画までお問い合わせください。